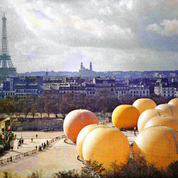

Non, la terre n’a pas été envahie par des aliens en septembre 1909. Les espèces de gros bonbons orange que vous voyez sur l’esplanade des Invalides sont des montgolfières qui prennent leur départ à l’occasion du Grand Prix de l’Aéro-Club, le 26 septembre 1909.

La photo a été prise par Léon Gimpel, photographe pour l’Illustration. Il se passionnait pour l’aéronautique, très en vogue à cette époque.

Au centre de la photo de 1909 s'élève un bâtiment qui entre-temps a disparu. Il s'agit de l'ancien palais du Trocadéro, construit pour l'Exposition universelle de 1878, et remplacé depuis par le palais de Chaillot, que l'on voit à peine dépasser de l'horizon actuel. Et tout à droite, on voit apparaître le quartier de la Défense.

Vingt autochromes de la capitale réalisés au début du XXe siècle (collection Albert Kahn) comparés à leur vue actuelle dans Google Streetview. La rephotographie permet de voyager - visuellement - dans le temps en confrontant deux époques et en repérant les changements intervenus dans l'intervalle.

1

1

Esplanade des Invalides

2

2

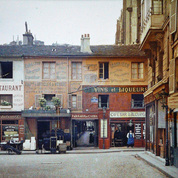

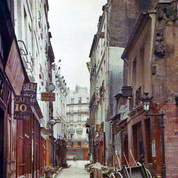

Rue Xavier-Privas

C’est une des plus vieilles rues de Paris. Elle descendait vers la Seine. Il y avait ici, au Moyen Age, des boutiques de poisson des bateaux. Elle a connu depuis lors divers noms : rue Orillon, rue Berte, rue Thibault-aux-Broches, rue des Deux bouticles, rue Sac-à-lie (la lie de vin séchée, qui était vendue dans la rue, servait à colorer les peaux et tissus), rue Zacharie (altération de Sac-à-lie), rue Chandelière, rue des Trois chandeliers.

Au moment où l'autochrome ci-dessus est pris, elle s’appelle encore rue Zacharie. Ce n’est qu’en 1929 qu’elle prend le nom du célèbre chansonnier de la fin du XIXe siècle, Xavier Privas (de son vrai nom Antoine Paul Taravel).

3

3

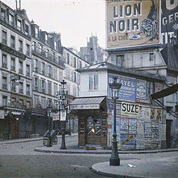

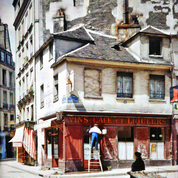

Porte Saint-Denis

Petit changement visible : le Bar Moricard, à droite, est devenu Le Sully. A l’époque, le café était deux fois moins cher que le chocolat : 10 centimes contre 20 centimes. Renseignements pris, un siècle plus tard il est à 1 euro, contre 1,5 euro pour le chocolat.

La pharmacie à gauche est toujours là. Elle appartient aux Benhamou, qui l’ont achetée aux Perrault. Une pharmacienne regarde la photo de début 1900, émue : « C’est beau, c’est beau. » On est surpris par le nombre d’enseignes perchées aux étages des immeubles : « Chirurgien-dentiste », « Maison meublée »... En levant le nez aujourd'hui, on retrouve des traces des enseignes disparues : des tiges en métal, sciées, peintes, presque invisibles.

Ce qui n’a pas changé, c’est l’arche, dessinée par l’architecte François Blondel et le sculpteur Michel Anguier, sur ordre de Louis XIV, pour fêter des victoires militaires. Seuls les mots Ludovico Magno (« à Louis le Grand ») ont retrouvé leur or. Pour les adversaires de l’austérité européenne, un trésor est perché sur l’arche : la capture de Maastricht.

4

4

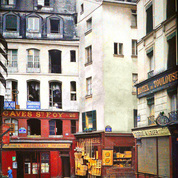

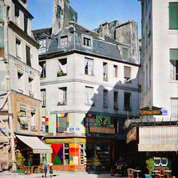

Passage du Caire

« A. Chibault, Restaurant : vin, café, liqueurs, bouillon, bœuf, bœuf saignant » ;

« Granjean, Fabrique d'articles de voyage : emballeur, layetier, expéditeur, boites en tout genre » ;

« F. Xavier et G.thomas : formes en bois pour chapellerie »...

Qu'ils étaient colorés et bavards, les murs du début du XXe siècle !

Le passage du Caire est le plus ancien passage de Paris (1798). Son nom rend hommage, comme les rues voisines d'Alexandrie et du Nil, à la campagne d'Egypte de Bonaparte, un an plus tôt.

5

5

Rue d'Aboukir

Il y a des mots qui ont disparu du paysage : « calicots » par exemple. Sur la place du Caire, les vendeurs d’enseignes et de calicots ont été remplacés par des magasins d’accessoires ou de prêt-à-porter. Calicot est un joli mot, qui fleure bon les aventures coloniales : il vient de Calicut, une ville du Kerala, en Inde, aujourd'hui appelée Kozhikode.

Il y a aussi des éléments de mobilier urbain qui ont disparu. Sur la photo, on aperçoit deux colonnes Morris. Elles tiennent leur nom d’un jeu de mot : un rapprochement entre « colonne mauresque » (ainsi qu’on les appelait encore au milieu du XIXe siècle) et Gabriel Morris, imprimeur, sorte de Decaux de l’époque, qui en avait obtenu la concession à des fins publicitaires en 1868.

Celle de gauche, plus ancienne, joue aussi le rôle de vespasienne. La disparition des « colonnes urinoirs » a pourtant été décidée sous Napoléon III, mais visiblement, cela a pris du temps. Une porte est ouverte sur la colonne de droite : elle donne accès à un dépôt pour des balais, brouettes et autre matériel d’entretien des rues. En 2006, le maire de Paris Bertrand Delanoë a décidé la destruction de 223 colonnes Morris, non sans soulever une polémique.

6

6

Rue des Martyrs

C’est cette rue qu’aurait emprunté, une fois décapité (et donc martyr) saint Denis, premier évêque de Paris (autour de l'an 250). Il a pris sa tête sous le bras et a marché le long de cette route vers le Nord. Il a passé la butte Montmartre et s’est écroulé exactement là où fut édifié la basilique Saint Denis. Du moins, est-ce la légende.

L’immeuble sur la gauche, où se trouve aujourd’hui un tabac, a disparu. Dommage. A la fin du XIXe siècle, il abritait une salle d’exposition de bronze d’éclairage de Camille Chabrié et Paul Jean. Dans le journal illustré de l’exposition universelle de Vienne de 1873, on peut lire : « En contemplant la vitrine de MM Chabrié et Jean, 52 rue des Martyrs, on reste ébloui et charmé. Que de goût ! Que d’art déployé dans ces lustres aux mille pendillons de cristal, qui semblent une constellation de diamants ! Tous les styles y sont représentés. »

Jean fait surélever l’atelier en 1897. Dans les années 1920, c’est un peintre verrier, Eugène Royer, qui y est installé. Mais en 1928 les familles Marteroy et Bonnel font construire l’immeuble de six étages qu’on voit sur la photo d’aujourd’hui. Ces deux familles ont construit plusieurs immeubles dans la rue. A l’époque, elle avait été rebaptisée « rue des Martyroys ».

7

7

Rue du Pas-de-la-Mule

Que faisait-on avant les ordinateurs, avant la télé, avant la radio ? Ces vieilles photos de Paris donnent une idée. Beaucoup d’affiches de spectacles, beaucoup de bancs publics, beaucoup de cafés. Sur cette photo on aperçoit aussi une salle d’armes (« Henri IV ») qui semble aussi abriter des cours de danse.

Le café-bar Emile Dupont faisait partie d’une chaîne. Une dizaine de cafés, fondés par Emile Dupont en 1887. Slogan : « Chez Dupont tout est bon ». La plus connue de ces brasseries était le Dupont Barbès. Il a même donné son nom à un film d’Henri Lepage, en 1951.

8

8

Rue Puget

Nous sommes boulevard Clichy, place Blanche. Aux portes du Paris canaille : marchez 20 m vers la gauche, vous êtes au Moulin rouge.

Le panneau « Bal du Moulin de la Galette » annonce ce lieu de fête, qu’on trouve en remontant la rue Lepic, au pied du moulin (à l’époque, un vrai moulin). Grâce à Renoir, Van Gogh et quelques autres, le nom de ce bal est célèbre dans le monde entier.

9

9

Rue Chénier

Le serrurier, le caviste, le vanneur, le blanchisseur, l’épicerie (« LAIT »)... Ils ont tous disparu, remplacés par des ateliers de confection ou des boutiques de prêt-à-porter. Nous sommes rue Chénier, dans le quartier du Sentier. Seul élément de décor ayant résisté au temps : l’hôtel.

Il y a des tapineuses de chaque côté de la rue, mais Rachid, le gérant de l’hôtel, assure qu’aujourd’hui l’hôtel Baby est « clean ». Il a eu pourtant une histoire mouvementée, cet hôtel. Quand il s’appelait l’hôtel Chénier, un de ses anciens gérants a été mis en prison en 1990, pour proxénétisme hôtelier. Puis, en 2003, l’ex-concubin de la gérante de l’époque a été retrouvé mort, ligoté dans une chambre.

« Probablement un règlement de compte », suppose Rachid. Quand on lui montre la photo de 1900, il se souvient qu’il y a deux ans, un passant qui lui avait parlé de l’ancien nom : Hôtel de Toulouse. « C’était un juif tunisien qui avait vécu cinq ans dans l’hôtel, dans les années 50. A l’époque, cela s’appelait encore Hôtel de Toulouse. En face, on vendait du charbon, m’avait-t-il raconté. »

10

10

Porte du Pré-Saint-Gervais

Les fortifications ont été construites à la suite d’une décision d’Adolphe Thiers, sous Louis-Philippe, dans un climat de crise internationale et de peur des révolutions. Elles devaient officiellement protéger Paris des envahisseurs potentiels mais offraient aussi un avantage s’il fallait mater le peuple de la capitale.

En 1913, le Pré-Saint-Gervais a accueilli une manifestation énorme contre la guerre. C’est non loin de là, sur la butte du Chapeau-Rouge, que Roger Viollet a pris la célèbre photo de Jaurès enflammant les foules, sur le point culminant des fortifications.

11

11

Rue de Bièvre

Sur les cartes du XIIIe siècle, elle s'appelait déjà « rue de Bièvre », comme la rivière du même nom qui débouchait dans la Seine non loin de là. Un poète, Dante, y séjourna. Un gitan l’envoûta.

Nous discutons avec Eliane, qui promène son petit chien. Elle est arrivée dans la rue en 1958, à l’âge de 19 ans. Son mari, fils des proprios du bougnat (« vin et charbon ») qu’on voit sur l’ancienne photo, y vit depuis toujours.

« Quand je me suis installée chez lui, c’était la cour des miracles, un vrai coupe-gorge ! Je lui disais : je ne peux pas vivre ici ! C’était l’époque de l’OAS [Organisation armée secrète], j’ai vu des gens se faire tuer sur la chaussée. Je me souviens des charrettes à bras, qui étaient louées à la journée par l’hôtel à des gens, des SDF ou autres. C’est cet hôtel [première maison à droite sur la photo, ndlr] que Mitterrand a racheté au début des années 70. »

12

12

Rue du Haut-Pavé

Le débit de boisson a disparu, remplacé par deux arbres. Quand a eu lieu cette mue ? Un bouquiniste, qui assure être ici « depuis 45 ans », raconte que dans les années 60, c’était un petit dépotoir. « Il y avait des machines à laver. » Dans les années 80, le mini-square a été réalisé. Mais les bambous entrent sous les murs, créant des fissures.

Cet immeuble abrite aujourd’hui des logements sociaux de la ville de Paris. « Ça nous amène la banlieue. Les bruits, les odeurs », dit le charmant bouquiniste. Le square s’appelle Restif-de-La-Bretonne, car l’écrivain habitait ici, dans la rue de la Bûcherie (à gauche sur la photo).

La photo d’antan a été prise le 23 juin 1914. Quelques années plus tôt, en 1910, la rue a été complètement inondée, malgré la hauteur de son pavé. Sur la carte postale associée, nous avons coloré en rouge le débit de « Vins, café et liqueurs ».

13

13

Boulevard Raspail

Alors que certains immeubles en pierre de taille disparaissent (voir trois images plus loin, rue Galande) des petites boutiques peuvent traverser le temps sans prendre une ride, ou presque. Celle-ci continue à vendre des antiquités, à l’angle du boulevard Raspail et de la rue Notre-Dame-des-Champs.

Son gérant, René Tamburini, nous explique : « C’est une concession de la ville de Paris. Il y a des obligations : la structure doit rester démontable et on est obligé de vendre des antiquités. Moi, j’en aurais bien fait une sandwicherie, parce qu’il y a plusieurs écoles dans le coin, mais ils n’ont pas voulu. »

Avant lui, c’est son frère, Philippe, qui gérait la boutique. C’est lui qui a changé la structure pour la moderniser. Encore avant, c’était « une dame de Saint-Ouen ».

14

14

Rue du Pot-de-Fer

Rien ne semble avoir changé ici (sauf la gouttière qui a été étrangement remaniée). Nous interrogeons un vieil homme qui passe. Il est dans le quartier depuis vingt-cinq ans. « Rien n'a changé, non, c'est ce qu'on aime ici. » La rue s'appelait à la fin du XIXe siècle « Rue du Pot-de-Fer-Saint-Marcel », pour la distinguer de la rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, qui correspond aujourd'hui à la rue Bonaparte, au sud.

« La rue du Pot-de-Fer-Saint-Marcel, une des plus classiques et des plus mélancoliques de ce retiré et très triste quartier, respire un air provincial qui lui est propre et qui serre douloureusement le cœur. A cent pas de la population la plus intelligente, et à coup sûr la plus vivace des douze arrondissements, elle semble étrangère à tout bruit comme à tout progrès. » (Théodore Poupin, 1841.)

Pendant la commune, le colonel Boulanger (qui deviendra le plus connu général Boulanger) fut blessé à l'épaule par une balle tirée par un enfant perché à cheval sur la botte d'une enseigne de cordonnier (l'enfant fut abattu par la troupe).

15

15

Rue Galande

Autrefois, depuis la rue Saint-Jacques (d’où a été prise la photo), on ne voyait pas la petite église de Saint-Julien-le-Pauvre, réputée être la plus ancienne de Paris. Elle était cachée par un gros immeuble, qui a disparu. Aujourd’hui, en regardant la photo de 2013, on se demande où l’on avait pu caser un tel immeuble. Sur le plan du XIXe siècle (ci-contre, cliquez pour agrandir), c’est la parcelle 54.

Pour se rendre à Saint-Julien-le-Pauvre, il fallait donc contourner sur la gauche le magasin de couleurs (et de « produits chimiques ») puis prendre une ruelle étroite.

16

16

Rue Basfroi

Nous sommes rue Basfroi, à l'angle de la rue de la Roquette. Ce qui nous a le plus ému, dans la confrontation entre hier et aujourd'hui, c'est la résilience du marchand de tabac. Le crémier vendant du « beurre pasteurisé » est devenu la sandwicherie Americano, la coutellerie et la boucherie chevaline se sont transformées en boutiques de fringues, mais le tabac, lui, a vaillamment résisté.

Près d'un siècle après, les fumeurs de la rue vont au même endroit chercher leurs cigarettes. L'enseigne a changé, mais c'est toujours un losange. La plaque qui indique le numéro de la rue, 54, n'a pas bougé d'un centimètre.

Au début du XXe siècle, on appelait ce quartier « le petit Istanbul ». C'est ici qu'avait élu domicile la communauté judéo-espagnole, celle qui avait été chassée d'Espagne en 1492 et qui avait quitté le Bosphore sur fond de déclin de l'Empire ottoman.

17

17

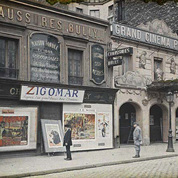

Rue de la Roquette

Le chausseur Bully est fermé. Le grand Cinéma-Plaisir en a profité pour vanter le film qu’il projette, Zigomar. Nous sommes le 14 mai 1918, au métro Voltaire. La guerre de 14-18 va durer encore six mois.

Le film a été tourné avant la guerre, en 1911 par Victorin Jasset. L’intrigue est, comme il se doit à cette époque, rocambolesque : Zigomar est le chef insaisissable d’une bande de bandits qui volent et qui tuent.

Avant le cinéma, il y avait là une boutique d’un seul étage, vendant des meules en grès et des pierres à aiguiser, avec, à l’arrière, un hangar à charpente de bois. En 1910 un certain Cazeau a repris le hangar pour en faire une salle de spectacle. Puis, un immeuble a été construit et la salle de cinéma est apparue comme bien d’autres à cette époque (à partir de 1907, 175 cinémas vont éclore à Paris en quelques années).

Le cinéma deviendra le Voltaire palace, puis le Voltaire Gaumont. Fin 1969, il ferme ses portes. A la place du cinéma aujourd’hui, on trouve un grand immeuble, avec une agence du Crédit agricole au rez-de-chaussée. Seul repère : l'immeuble tout à droite de l'image n'a pas bougé.

18

18

Avenue des Gobelins

On trouve tout sur le Web, y compris un site spécialisé sur les salles de cinéma.

Il nous explique que ce cinéma sur l'avenue des Gobelins (ex-Pathé, aujourd’hui UGC) a vu le jour vers 1907-1908. On pouvait y voir des films muets dans une salle de 500 places. Au milieu des années 60, le cinéma est devenu « Telstar » avant d’être repris par UGC en 1976, qui l’a morcelé en quatre salles.

A l’affiche en 1918, des films tirés des feuilletons littéraires de l'époque, mais aussi « un grand drame populaire » : du théâtre, donc. « Les Deux Gosses » est une pièce de Pierre Decourcelle, faisant couler « des torrents de larmes » depuis la fin du XIXe siècle dans différentes salles parisiennes. Jacques Tourneur en tirera un film cinq ans plus tard.

19

19

Port d'Austerlitz

La photo streetview ci-dessous a été prise du pont de Bercy. Il y avait autrefois des dizaines de bateaux – il n'y en avait plus qu'un lorsque nous avons réalisé notre image cette année.

Au fond, de l'autre côté de l'eau, non loin du clocher de la Gare de Lyon un gros immeuble a disparu. Il s'agissait de l'usine électrique fournissant l'énergie du « métropolitain » parisien, que venait de construire Schneider Frères sur des plans du formidable architecte Paul Friesé (voir la carte postale associée).

Elle consommait 150 tonnes de charbon par jour (d'où les cheminées), livrées par le fleuve, pour produire la vapeur nécessaire aux turbines du métro. Les gosses se baignaient ici, car l'usine rejetait de l'eau chaude. Ils appelaient d'ailleurs ce lieu « l'eau chaude ».

L'usine a été inondée en 1910, désaffectée en 1923. On trouve aujourd'hui à cet endroit le siège de la RATP. L'eau y est froide.

20

20

Porte d'Auteuil

Nous sommes à l’entrée du métro, en face de la gare d’Auteuil, transformée aujourd’hui en restaurant chinois, « Tsé ». Au fond à droite, le viaduc de la voie ferrée, qui a aujourd’hui disparu.

Cette photo a été prise le 1er mai 1920, jour de manifestation des travailleurs. Des militaires encadrés par des policiers ont été postés aux endroits sensibles de la capitale (en l'occurrence ici, la gare). Le climat est tendu. Les cheminots sont en grève, ils sont rejoints par les mineurs, les marins et les dockers. La grève va durer tout le mois, avec 1,5 million de grévistes.

Le gouvernement réprime durement les manifestants. L’union des syndicats de la Seine dénonce le lendemain des « brutalités policières ». « Le sang du peuple a coulé », écrit aussi le syndicaliste Léon Jouhaux dans le journal La Bataille, fustigeant les « dragonnades ».

Cette page s'affiche en version HTML statique, plus simple et plus rapide à charger, mais sans carte interactive ni possibilité d'édition.